Cuando mi mamá me fue a parir, a su lado estaba un señor muriendo de un infarto. En el ambulatorio rural donde vi la luz, todos tenían el mismo derecho a nacer o entregar el alma bajo el techo de zinc, atendidos por el médico, sudoroso y perfumado, que cuidaba a los enfermos con una sonrisa muy próxima a la piedad. Mientras yo nacía, el hombre moría, y eso significó que yo nunca le tuviera miedo a la muerte. Mi madre, una santa, quien creía que yo iba a ser una niña, me iba a llamar Kalónice, pero al verme, y al haber escuchado todo el esfuerzo del doctor al tratar de salvarle la vida a aquel hombre, sólo se le quedó grabada una palabra: Sístole. Así me llamó... Creo que le gustaban las esdrújulas.

De niño, mi mamá me alertaba sobre la peligrosidad de la parchita: no sólo era venenosa, sino que antes de matar, enloquecía. Yo me perdía por el monte e iba rumbo a donde se encontraba una mata de esa fruta estupenda, la acidez hecha perfume, y abría los frutos, amarillos y carnosos, para beberme su néctar y retar a la suerte. Al regresar, mi mamá me reprendía -¡Sístole! ¿Dónde estabas? ¡Seguro que te fuiste a comer parchitas!-. Nunca he podido descubrir por qué los maracuchos le tienen tanto miedo a una fruta siendo capaces de comer tumbarranchos.

De adulto fui trapecista, y aunque el vértigo me taladraba el estómago, me sentía bien haciendo algo que a todos aterrorizaba y que para mí era un juego. Luego fui salvavidas, camionero, soldador y furrero. Nunca me sentí en peligro, hasta que la conocí.

La morena de oro de la gaita, la voz ronquita de los Puertos de Altagracia, las curvas más peligrosas de la costa oriental del lago; así era ella, un huracán, un terremoto, un eclipse de luna, y me miraba a mí. -Sistolito, vení- me decía –Decime si estoy afinada- y empezaba a cantar frente a mí como si tuviera permiso de desbaratarme la existencia.

Cuando me di cuenta, la tenía en mi cama, culebreándome el cuello, envenenándome los pensamientos con sus gaitas al oído, y contándome como ella y su familia se mantuvieron con la fábrica de huevos chimbos que dirigió su abuela con mano de hierro hasta minutos antes de irse a la tumba.

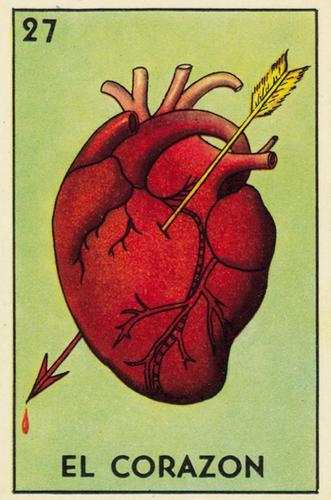

Su aroma era cerril, sus orgasmos rebeldes, su alma irascible y tenía los ojos profundos y clarividentes de las mujeres malvadas. Me hizo inmensamente feliz y me destrozó el corazón cuando me dijo –Sistolito, ve, yo soy un espíritu libre y vos sois muy serio, no podemos seguir juntos. Vos agarráis tu camino y yo el mío, así los dos vamos a ser felices- mientras pestañeaba y se pintaba la boca donde me perdí para siempre y me convertí en el estrangulador de mujeres que usted, señor cura, tiene hoy frente a usted.

3 comentarios:

Karina qué buen a historia con acento maracucho, lo de las parchitas, jajaja, te felicito...me encantó

Elena

Muy humano...

Ese cura es el mismo que le peleaba los amores a Eusebio Blanco, quien replicaba: “¡Ay, padre; si usted la viera!”

Publicar un comentario