Amor mío:

Paladeando aún el sabor de tu piel, te escribo.

Estás acostado boca abajo, con la espalda descubierta y tal vez soñando mientras yo escribo esta carta. Es cierto lo que supones, sin embargo hay un matiz que desconoces. Hoy, al despertar y leer estas letras, te sorprenderás de lo inocente que has sido.

Desde que comenzamos a compartirnos, mi feminidad se ha revelado como una orquídea perfumada y silvestre que florece con descaro. Desde la primera vez supe que estaba hecha para retozar bajo las sábanas contigo y nuestros amigos, que había pasado la vida anhelando algo desconocido que finalmente hallé entre los pliegues de las pieles sudorosas y encendidas de quienes han participado de nuestras lujuriosas celebraciones.

Acaba de irse Joaquina, extenuada y feliz, me ha dicho que regresará en la mañana para conversar contigo. Yo supe, al instante, que Joaquina era maravillosa, tanto, que tuve mis dudas con respecto a meterla en nuestra cama, pues, sabía que sus ojos rasgados, su inteligencia cáustica y su metro sesenta y cinco iban a causar en ti el efecto de un sismo. No sentí lo mismo con Malú, la primera que entró en nuestro dormitorio, en donde ambos temblábamos de miedo mientras ella, experimentada y amable, nos decía que no había razón para temer, que era de lo más natural, que ella haría todo y que nosotros nos dejáramos llevar. Tampoco lo sentí con Alfredo, el primer hombre a quien invitamos para que fuera nuestro compañero de juegos, a quien siempre vi como un amigo de esos que conoces desde siempre, inofensivo y grácil, quien nos abrió las puertas de su sexualidad radiante y nos hizo reír con sus ocurrencias.

Tú, entre todos, siempre resaltaste, mi adorado, como quien más seguro estaba, como quien más se divertía. Tu cuerpo se adaptó de inmediato a recibir cariño de dos bocas, a festejar ruidosamente el placer que te prodigábamos, a celebrar el hecho de que tú y tu esposa pudieran ser felices dándose el uno al otro el sofisticado placer de otros cuerpos. Cada vez que probé tu sexo meloso aderezado con el sabor de alguna de nuestras amigas, pensé en la fortuna de tenerte, de que yo, y no otra, fuera el amor de tu vida.

Joaquina es diferente. Jamás la vi como una amiga, sino como a alguien que se me había extraviado y al fin encontré. Sé que tú experimentaste lo mismo, y el mutismo sobre este asunto es revelador. Jamás hablamos de lo magnífica que era, nunca elogiamos sus caderas grandiosas, su boca jugosa, su post grado en gerencia ni su gusto por el chardonnay. Jamás dijimos palabra alguna luego de que, los tres al unísono, nos extraviáramos en el éxtasis, convertidos en un sándwich almibarado… Y ahora, es tarde.

Joaquina, en la mitad de un beso me confesó que nos amaba, y yo sé que tú siempre lo has sabido. Justo cuando ambas nos deleitábamos con tus caricias, me susurró que estaba enamorada de “nosotros”. Sé que ese “nosotros” es un eufemismo para hablar de ti, sé que tu mirada la paraliza, que a pesar de que yo la haga vibrar con mis manos y que le encante mi risotto a la milanesa, eres tú, mi amado, quien motiva sus visitas y sus suspiros, sé que es por ti que usa esas encantadoras y demodé medias caladas que la hacen parecer una Betty Boop postmoderna, sé además, que me quiere mucho y que no siente celos de mí, justamente porque sabe que me doy cuenta del candor de sus sentimientos.

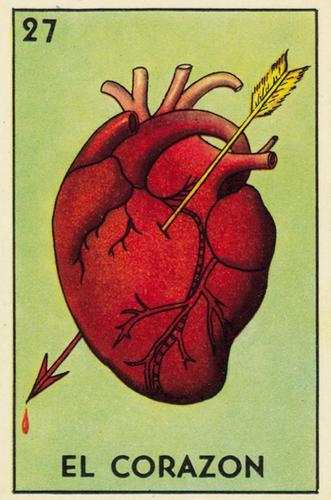

Joaquina, en la mitad de un beso me confesó que nos amaba, y yo sé que tú siempre lo has sabido. Justo cuando ambas nos deleitábamos con tus caricias, me susurró que estaba enamorada de “nosotros”. Sé que ese “nosotros” es un eufemismo para hablar de ti, sé que tu mirada la paraliza, que a pesar de que yo la haga vibrar con mis manos y que le encante mi risotto a la milanesa, eres tú, mi amado, quien motiva sus visitas y sus suspiros, sé que es por ti que usa esas encantadoras y demodé medias caladas que la hacen parecer una Betty Boop postmoderna, sé además, que me quiere mucho y que no siente celos de mí, justamente porque sabe que me doy cuenta del candor de sus sentimientos.Te dejo, cariño, porque puedo compartir tu cuerpo, pero no tu amor. Te dejo porque sabes que te amo y que entiendes que no puedo sino maravillarme porque alguien también te ame. Te dejo porque tú me enseñaste a ser feliz hasta en las turbulencias más desesperanzadoras.

Me voy con Joaquina, me voy a acurrucar en su cama, a sumergirme en su bosque marino para escapar del hecho de que sé que la amas. Así que, si me dejas por ella, allá estaré yo, con ella, esperándote.